�����v��@�T�_

1. �����v��@�Ƃ�

(1) ��`

�u�i�������ɐݒ肳�ꂽ�v�i�����m�ۂ��邽�߂ɁA�{�g���l�b�N�ƂȂ�Z�p�m�ɂ���B�����̋Z�p�ƍH���v���Ƃ̈��ʊW�m�ɂ��A�œK�������߂��@�ł���B�iJIS���j�v

ž �i�������ɑ傫�ȉe����^���Ă���v���ƁA���̗v���ɂ��e���̑傫����m�邱�ƁB

ž �i�������Ɨv���i�����j�̈��ʊW�m�ɂ��A�œK���i�œK���������j�����߁A���̒l�𐄒肷�邱�ƁB

(2) �t�B�b�V���[�̎O����

�@ ����

���������Łu�J��Ԃ��̂�������v���s�����Ƃɂ��A�������ʂ��A�����ړI�ƂȂ�v���ɂ��e���Ȃ̂��A���邢�͌덷�ɂ�����͈̔͂Ȃ̂��ʂ���B

�����ɂ���āA���ݍ�p���덷�ƌ𗍂������ɁA�������邱�Ƃ��ł���B

�A �����

�����̏����┽�����������ʂɉe����^���邱�Ɓi�n���덷�j��h�����߂ɁA�u�J��Ԃ��̂�������v���A���S�Ƀ����_���ȏ��Ԃōs���B

�B �Ǐ��Ǘ���

�������ʂ��A�����ړI�ȊO�̗v���̉e�����Ȃ��悤�ɂ���B���邢�́A�Ɨ������v���Ƃ��čl���ɓ����B

���Ȃ킿�A�u�J��Ԃ��̂�������v�ɂ����āA������������҂̈Ⴂ�ɂ��e�����v���Ƃ��Ď��グ�A�����ړI�ƂȂ�v���ɂ��e���Ɣ��ʂł���悤�ɂ��āA�������ʂ̕��U���͂��s���B

2. �v���z�u����

��F�Q���q�����i�z�u�j

�Q���q�����Ƃ́A�u�����ϐ��ɉe����^�������̈قȂ���q���Ɍ�����������iJIS���j�v�ł���B

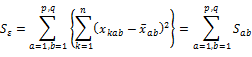

�����ł́A�S�ϓ����A�P����A�̌Q�ԕϓ��{B�̌Q�ԕϓ��{���ݍ�p�̕ϓ��{�덷�ϓ��i�Q���ϓ��j�ŕ\�����悤�ȃ��f�������肷��B

![]()

�f�[�^�\���́A

![]()

(1) �������s���A�f�[�^���܂Ƃ߂�B

�@ �v��A �ɂ��āA�����̐�p�A���Ȃ킿A1�`Ap

![]()

�A �v��B �ɂ��āA�����̐�q�A���Ȃ킿B1�`Bq

![]()

�B ��������ɂ����āA���ꂼ�ꔽ����n��̌J��Ԃ��������s���B

![]()

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 2

k

n |

|

|

|

|

|

|

|

���� |

|

|

|

|

|

|

|

�͈� |

|

|

|

|

|

|

|

���v |

|

|

|

|

|

|

|

�� �����a |

|

|

|

|

|

|

|

���U |

|

|

|

|

|

|

ž �e���R�x��n-1

ž �͈�

![]()

ž �������a

ž ���U

![]()

(2) �J��Ԃ��̂�������̏ꍇ�A�u���b�N���Ƃ̕ϓ��Ɋւ��ē����U������s���B

pq��ނ̏���A1B1�`ApBq�ɂ����āA������������x���ۂ���������B

�@ F����

�u���b�N���Ƃ̕��U���r���A�A������

![]()

���̑������A�����U�ł���Ƃ݂Ȃ��B

�A �͈͂̌���

�Ǘ��}�̊Ǘ����E�����v�Z����W������A

![]()

�Ȃ�A�����U�ł���Ƃ݂Ȃ��B

(3) ����ǂ́A�Q�ϓ��Ɋւ���F������s�����߂ɁA�����𗧂Ă�B

�A������H0�F![]() �@�v��A�������ɉe����^���Ă���Ƃ����Ȃ��B

�@�v��A�������ɉe����^���Ă���Ƃ����Ȃ��B

�Η�����H1�F![]() �@�v��A�������ɉe����^���Ă���Ƃ�����B

�@�v��A�������ɉe����^���Ă���Ƃ�����B

�A������H0�F![]() �@�v��B�������ɉe����^���Ă���Ƃ����Ȃ��B

�@�v��B�������ɉe����^���Ă���Ƃ����Ȃ��B

�Η�����H1�F![]() �@�v��B�������ɉe����^���Ă���Ƃ�����B

�@�v��B�������ɉe����^���Ă���Ƃ�����B

�A������H0�F![]() �@���ݍ�p

�@���ݍ�p![]() �������ɉe����^���Ă���Ƃ����Ȃ��B

�������ɉe����^���Ă���Ƃ����Ȃ��B

�Η�����H1�F![]() �@���ݍ�p

�@���ݍ�p![]() �������ɉe����^���Ă���Ƃ�����B

�������ɉe����^���Ă���Ƃ�����B

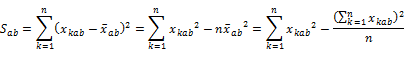

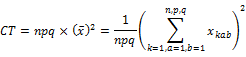

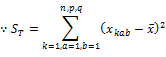

(4) �ϓ������߂�B

�e�ϓ����v�Z����ɂ́A���v�ƏC��������Z�o���邩�A�������a����Z�o���邩�̂ǂ��炩�ł���B

�@ �C����

![]()

�A ���ϓ��i�f�[�^�S�̂̕ϓ��j

![]()

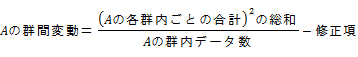

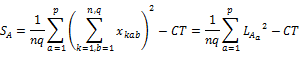

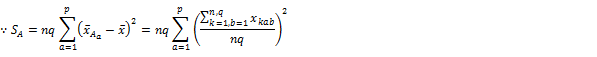

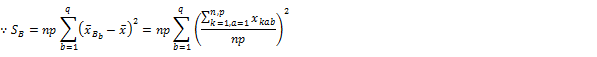

�B A�̌Q�ԕϓ��iA�̐����Ԃ̕ϓ��j

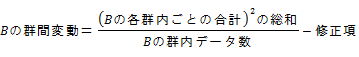

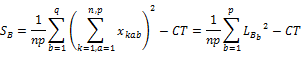

�C B�̌Q�ԕϓ��iB�̐����Ԃ̕ϓ��j

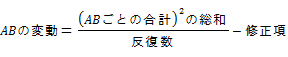

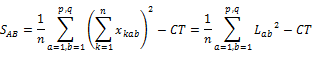

�D AB�̕ϓ��i���肳�ꂽ�u���b�NAB�Ԃ̕ϓ��j

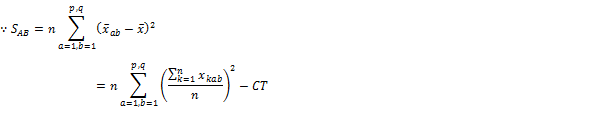

�E ���ݍ�pA�~B�̕ϓ�

���ݍ�p�Ƃ́A�݂��ɓƗ��̈��q���g�ݍ��킳�������ɁA���ʂȌ��ʂ��\��邱�Ƃ������B

![]()

�F �덷�ϓ��i�Q���ϓ��j

![]()

�܂��́A

�u���b�N���Ƃ̍��v�E�Q���Ƃ̍��v

|

|

|

|

|

|

|

|

B�Q ���v |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A�Q ���v |

|

|

|

|

|

|

|

�e�u���b�N�̃f�[�^������n�AA�e�Q�̃f�[�^������nq�AB�e�Q�̃f�[�^������np

(5) ���R�x�����߂�B

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

(6) ���U�����߂�B

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

(7) ���U�̊��Ғl�����߂�B

![]()

![]()

![]()

![]()

(8) ��^�������߂�B

![]()

![]()

![]()

(9) ���U���͕\�����B

|

�v��

|

�ϓ� S |

���R�x 𝜙 |

���U V = S /𝜙 |

���U�� F0 |

���Ғl E(V ) |

��^�� �� |

|

A |

|

|

|

|

|

|

|

B |

|

|

|

|

|

|

|

A�~B |

|

|

|

|

|

|

|

�� |

|

|

|

|

|

|

|

T |

|

|

|

|

|

|

(10) F������s���B

![]() ���ꂼ��ɂ��āA

���ꂼ��ɂ��āA

i. ![]() �Ȃ�A������H0�͊��p����A�Η�����H1���̑������B�L�Ӑ���5%�ɂėL�Ӎ�����B

�Ȃ�A������H0�͊��p����A�Η�����H1���̑������B�L�Ӑ���5%�ɂėL�Ӎ�����B

![]()

ii. ![]() �Ȃ�A������H0�͊��p����Ȃ��B�L�Ӑ���5%�ɂėL�ӂłȂ��B

�Ȃ�A������H0�͊��p����Ȃ��B�L�Ӑ���5%�ɂėL�ӂłȂ��B

![]()

�A���������̑����ꂽ���A�L�ӂłȂ��v���́A�덷�Ƀv�[�����āA���U���͕\�����߂č�蒼���B

���Ƃ��Ό��ݍ�p���L�ӂłȂ��ꍇ�́A

![]()

![]()

�Ƃ��āA���U���͂����Ȃ����B

(11) �œK�����̓_����

�u���b�N���Ƃ̕��ϒl�ƌQ���ϒl��\�ɂ���B

|

|

|

|

|

|

|

|

�Q���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�Q���� |

|

|

|

|

|

|

|

i. ���ݍ�p���L�ӂ̏ꍇ

![]()

ii. ���ݍ�p���L�ӂłȂ��ꍇ

![]()

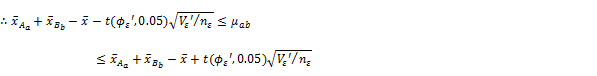

(12) �œK�����̋�Ԑ���i�M���x95%�j

i. ���ݍ�p���L�ӂ̏ꍇ

![]()

![]()

ii. ���ݍ�p���L�ӂłȂ��ꍇ

![]()

�� �L���J��Ԃ���

![]()

3. ����@

(1) �ړI

�e�����̎������s�������������B

(2) ��@

�Ⴆ��4�~4��16�����̏ꍇ�A

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

����@�ł́A16�������An�u���b�N�ɕ������čs���B

1�u���b�N�ځF16���������S�Ƀ����_���ȏ����ōs���B

2�u���b�N�ځF16���������S�Ƀ����_���ȏ����ōs���B

![]()

n�u���b�N�ځF16���������S�Ƀ����_���ȏ����ōs���B

�v���ɂ��ẮAA�v���EB�v���E���ݍ�pA�~B�E�덷�v���̂ق��ɁA�u���b�N���qN���z�肳��A���U���͂ɂ����āA�u���b�N�Ԃ̕ϓ�![]() ���l���ɂ����K�v������B

���l���ɂ����K�v������B

|

�v��

|

�ϓ� S |

���R�x 𝜙 |

���U V = S/𝜙 |

���U�� F0 |

|

A |

|

|

|

|

|

B |

|

|

|

|

|

A�~B |

|

|

|

|

|

N |

|

|

|

|

|

�� |

|

|

|

|

|

T |

|

|

|

|

(3) ���S����ז@�Ƃ̔�r

���S����ז@�ł́A�S�Ă̏����������_���ȏ��Ԃɕ��ׂčs���B

�����͊��S�����_���ł͂��邪�A�u���b�N�Ԃ̕ϓ����l�����Ȃ��̂ŁA�덷���傫���Ȃ�B

4. ��������

(1) �ړI

���������̐�ւ������炵�A���S���y������B

(2) ��@

�O�q��4�~4��16�����̏ꍇ�A

���������ł́A��ւ��������B���q�i1�����q�j���Œ肵�AA���q�i2�����q�j�̐�ւ��̂ݍs���B

�������AB���q�̌J��Ԃ��͗���@�i�܂��͊��S����ז@�j�ōs���B

�����ł͗���@���Ƃ��ċ�����Bn�u���b�N�ɕ�������B

1�u���b�N��

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2�u���b�N��

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

n�u���b�N��

�ꎟ�덷�́AB���q�ƃu���b�N���qN�̌��ݍ�p�ɑ�������B

|

�v��

|

�ϓ� S |

���R�x 𝜙 |

���U V = S /𝜙 |

���U�� F0 |

|

B |

|

|

|

|

|

N |

|

|

|

|

|

��1 |

|

|

|

|

|

A |

|

|

|

|

|

A�~B |

|

|

|

|

|

��2 |

|

|

|

|

|

T |

|

|

|

|

�ꎟ���q�̌��萸�x�͈������A���q�E���ݍ�p�̌��萸�x�͗ǂ��B